こんにちは。吹田江坂女性専用整体Vitaです。

「なんとなくだるい」

「朝起きても疲れが抜けない」

「顔や脚がむくみやすい」

こうした不調を何年もお持ちではありませんか?これらはリンパの停滞によって起きる症状です。

リンパは、重要な老廃物の排出経路にもかかわらず、日常生活で流れが滞りやすく、気づ気づきにくいのが特徴です。そんなリンパの流れについて、本記事では、

「流れが悪いと起きる症状」を始めに、

「リンパの役割と流れの仕組み」

「老廃物が溜まると体の中で何が起きるのか」

「放置するとどんな病気やリスクにつながるのか」

を整体の視点から詳しく解説します。

目次

リンパの役割と流れの仕組み

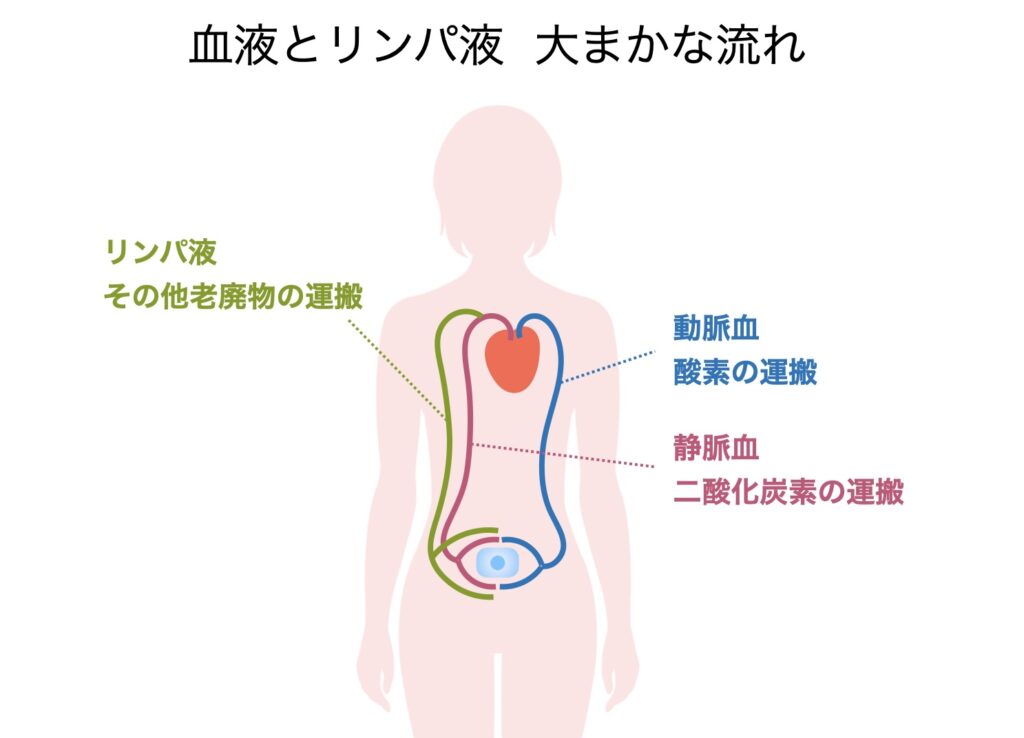

リンパは、血液と並ぶ“もうひとつの流れ”とも呼ばれるほど、私たちの健康に深く関わっています。体内をめぐるリンパ液は、老廃物や余分な水分を回収し、リンパ節を通ってろ過しながら体外へ排出します。

この流れは、血液のように心臓がポンプとなって押し出すわけではありません。筋肉の伸び縮み、呼吸、体の動きによって初めてスムーズに流れます。

そのため、長時間のデスクワークや冷え、運動不足などで筋肉の動きが少なくなると、リンパ液は滞りやすくなり、全身にさまざまな不調を引き起こすのです。

リンパの流れが悪い人に起こる主な症状

リンパが滞ると、体内の老廃物がうまく排出されず、細胞の代謝が鈍くなります。結果として、「なんとなくだるい」「疲れが取れない」「顔がむくむ」といったサインが現れます。ここでは代表的な症状を詳しく解説します。

① むくみ(特に顔・脚・足首)

リンパ詰まりの最も分かりやすいサインが「むくみ」です。本来、リンパは余分な水分を静脈へ戻す役割を持ちますが、その流れが滞ると、皮下に水分がたまりやすくなります。

「朝起きたときに顔がパンパン」「夕方になると靴がきつい」

こうした状態が続くのは、リンパの流れが悪くなっている証拠です。また、片脚だけ極端にむくむ場合は、深部静脈血栓症などの病気との鑑別が必要です。

② 冷え・体温の低下

リンパの流れが悪いと、同時に血流も滞ります。血液がスムーズに巡らなくなると、手足の先まで熱が届かず、慢性的な冷えに。特に女性は筋肉量が少ないため、リンパの停滞が起こりやすい傾向にあります。

冷えが続くと代謝も低下し、脂肪燃焼がしにくい体質に。この「冷え」と「リンパ詰まり」は、互いに悪循環を生みます。

③ だるさ・疲労感・倦怠感

リンパ液には、細胞から出た老廃物を運び出す役割があります。流れが悪くなると、乳酸などの疲労物質が滞り、体が重く感じるようになります。

「どれだけ寝ても疲れが取れない」「常に体が重い…」

こうした慢性疲労は、リンパの滞りによって代謝が落ちているサインです。

④ 肩こり・首こり・頭痛

首や肩周辺には、リンパの重要な通り道である「鎖骨下リンパ節」や「耳下腺リンパ節」があります。姿勢の悪さや長時間のスマホ操作でこの部分が圧迫されると、老廃物が詰まりやすく、筋肉が硬直してコリが発生します。

さらに、リンパの滞りによって血流が悪くなると、酸素不足が頭部に広がり「重だるい頭痛」「頭がぼんやりする」といった症状を引き起こします。

⑤ 肌荒れ・くすみ・ニキビ

リンパが滞ると、皮膚表面の細胞代謝(ターンオーバー)が乱れます。老廃物が肌の下に溜まることで、くすみ・吹き出物・ニキビが起きやすくなります。特に顎周りやフェイスラインのニキビは、リンパ詰まりが関係しているケースが多いです。

肌トラブルを「化粧品のせい」と思い込む前に、まずは体内の流れを整えることが大切です。

⑥ 内臓機能の低下

リンパの流れが悪くなる背景に、見逃されがちなのが「内臓機能の低下」です。内臓はリンパや血流と密接な関係があり、機能低下に陥ることで、リンパ循環が停滞するという特徴があります。

特に影響の元となる臓器が以下の3つです。

肝臓:老廃物の処理能力が低下すると、血中蛋白が減り、水分が漏れ出してむくみが起きる

腸:腸の動きが低下すると腸管リンパの流れが滞る。便秘・ガス溜まり・腹部の張りを感じやすくなる

腎臓:尿の濾過機能が落ちると、水分代謝が落ち、むくみやすくなる

このように、リンパの滞りは見た目の不調だけでなく、「内臓の働きの低下」のサインとなるため、注意が必要です。

⑦ 自律神経の乱れ・眠りの質の低下

リンパは自律神経と密接に関係しています。ストレスや過労などで交感神経が優位になると、筋肉が緊張し、リンパが流れにくくなります。

その結果、夜になってもリラックスできず、眠りが浅くなる。疲れが取れないまま朝を迎えることで、さらにリンパの流れが悪くなるという悪循環に陥ります。

⑧ 免疫力の低下

リンパ節は、体内に侵入したウイルスや細菌をろ過し、免疫細胞が戦う最前線でもあります。リンパの流れが悪い状態では、免疫細胞が全身に行き渡りにくくなり、風邪・感染症・アレルギー反応などを起こしやすくなります。

また、腸内には全身の約7割の免疫細胞が存在しており、腸管リンパの滞りは“腸の免疫力低下”にも直結します。つまり、リンパの流れを整えることは「体の防御力を高めること」と同義なのです。

免疫力が落ちていると感じる人ほど、まずは体内の流れを取り戻すことが大切です。

体に老廃物が溜まり続けるとどうなる?放置のリスク

リンパの流れが悪くなり、老廃物の排出が滞る状態を放置すると、体の中では静かに「慢性不調の連鎖」が始まります。

単なるむくみやだるさにとどまらず、代謝・免疫・内臓機能のすべてが低下していくのです。

① 慢性疲労と代謝低下

老廃物が体内にとどまると、細胞が常に“汚れた環境”の中で働くことになります。酸素や栄養がうまく届かず、エネルギー代謝が落ちていくため、「寝ても疲れが取れない」「常にだるい」といった慢性疲労が定着します。代謝が落ちることで脂肪燃焼も鈍くなり、太りやすく・痩せにくい体質に変わっていきます。

② 自律神経の乱れと睡眠の質の低下

リンパの停滞は、血流の悪化とともに自律神経のバランスにも影響します。交感神経が優位になりやすく、常に体が緊張状態に。その結果、寝つきが悪くなったり、夜中に目が覚めたりといった睡眠の質の低下が起こります。睡眠不足はさらに老廃物の代謝を妨げるため、悪循環に陥ります。

③ 内臓機能の低下(特に肝臓・腎臓)

リンパの滞りが続くと、肝臓や腎臓といった解毒・排泄の臓器にも負担がかかります。肝臓は老廃物や毒素を分解するフィルターの役割を果たしていますが、リンパ循環が悪いと処理しきれず、体内に毒素が再吸収されることもあります。

また、腎臓の排泄機能にも影響が及び、体内の水分バランスが崩れ、全身のむくみ・倦怠感・だるさがより強く出やすくなります。

④ 免疫力の低下と炎症体質

リンパ節は免疫細胞の集まる場所です。リンパの流れが悪くなると、免疫細胞の巡回が滞り、外敵への防御力が下がる状態に。

風邪をひきやすい・肌荒れが治りにくい・口内炎が繰り返すなどのサインが出始めます。

また、老廃物が体内に長くとどまると慢性的な炎症が起き、肩こり・頭痛・関節痛などの痛みが抜けにくい体質にもなります。

⑤ ホルモンバランス・肌トラブルへの影響

リンパの流れとホルモン分泌は密接に関係しています。特に女性の場合、リンパの滞りが月経周期の乱れ・PMS・更年期症状の悪化を引き起こすことがあります。また、血行や老廃物排出の悪化により、くすみ・ニキビ・乾燥肌などの肌トラブルが顕著に現れます。

⑥ 放置すると慢性病・生活習慣病リスクも

長期的にリンパの滞りと老廃物の蓄積を放置すると、血液循環・代謝・ホルモン・免疫のすべてが乱れ、生活習慣病や慢性疾患の温床になります。たとえば、

・高血圧、高脂血症

・脂肪肝

・慢性便秘や過敏性腸症候群

・自律神経失調症

など、体のバランスを崩す原因にも。一見「むくみ」や「疲れ」といった軽い症状でも、放置すれば内臓や神経にまで悪影響が及ぶのです。

まだ間に合う!整体で行うアプローチとセルフケア方法

整体でのアプローチ

整体では、リンパの通り道である「鎖骨周囲と脇の下」「骨盤まわり」「足の付け根(鼠径部)」を中心に、筋膜や関節の動きを整え、リンパ経路を解放し、流れを促します。また姿勢矯正や横隔膜の調整により、リンパの自然な循環を取り戻すのが目的です。

自宅でできるセルフケア

・深呼吸:呼吸だけでもリンパを流すポンプになる

・首〜鎖骨まわりの脚の付け根(鼠径部)軽いマッサージ

・水分をこまめに摂る

・入浴や軽いストレッチで体温を上げる

これらを習慣化するだけでも、むくみや疲労感が和らぎやすくなります。

もっと詳しい方法を知りたい方は下の2つのブログに、鼠径部と脇の下のリンパケア方法について解説しています。ぜひチェックしてみて下さい。

まとめ

リンパの流れが悪いというのは、単なる「むくみ」ではなく、体の内側からのSOSサインです。老廃物や余分な水分が滞ることで、代謝・免疫・内臓機能までもが低下してしまいます。

日常の姿勢や生活習慣を見直し、こまめなケアを取り入れることで、リンパの流れは必ず改善していきます。「なんとなく不調が続く」と感じる方は、体の“流れ”を整えることから始めてみてください。

もし、むくみが慢性化している、体がとてもしんどいという方は、整体で一気に整える方法をおすすめします。整体Vitaのリンパ整体をぜひ一度お試し下さい。